¿Un fallo por culpa de la fotovoltaica?

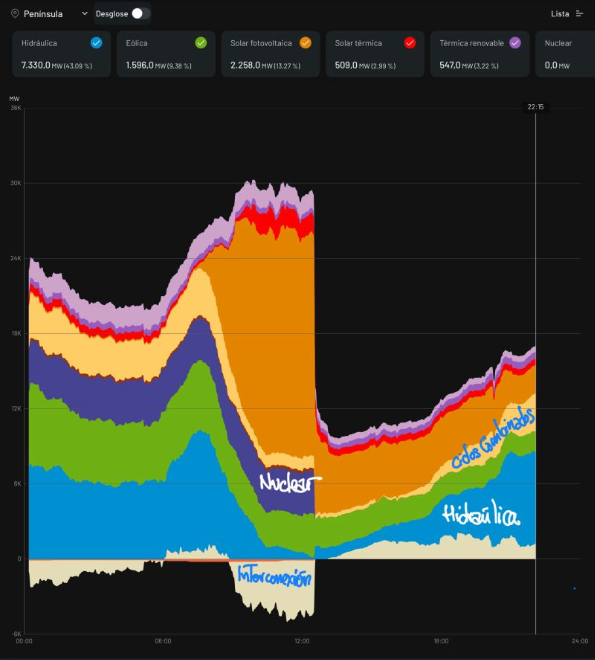

El pasado 28 de abril, España vivió el mayor apagón eléctrico de su historia, afectando a millones de personas. Aunque la situación se resolvió en unas horas, un tiempo récord para la recuperación del operador del sistema, las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunas voces, especialmente desde sectores contrarios a la transición energética y vinculados a corrientes conservadoras, señalaron a las energías renovables como las responsables. La excusa para lanzar esta ristra de falacias es sencilla: en el momento del apagón, la mayor parte de la producción energética del país era de origen solar fotovoltaico. Así que cogieron este ingrediente, lo vincularon al ingrediente de la generación nuclear diciendo que cuatro de las siete centrales nucleares españolas estaban apagadas, y que España necesitaba potenciar la nuclear, e hicieron una mayonesa, que en realidad, estaba cortada.

Imagen de Joaquín Coronado Galdós vía Linkedin

Pero ¿hasta qué punto tiene fundamento esta acusación?

La realidad es bien distinta. Aunque todavía quedan por dilucidar las causas de este apagón, parece que las principales hipótesis apuntan a que fueron causas técnicas y estructurales, no relacionadas el tipo de tecnología de generación.

Aunque es la primera vez que ocurre esto en nuestro país, no es la primera vez que ocurre algo similar en las economías del Norte global. En 2021, Texas sufrió un apagón masivo durante una ola de frío extremo. En el momento se culpó a las energías renovables, especialmente a la eólica. Sin embargo, las investigaciones demostraron que el problema real fue la falta de previsión y el colapso de las plantas de gas, incapaces de operar en condiciones climáticas adversas. Como siempre, el fallo en el sistema se aprovechó para arrimar el ascua a la sardina de aquellos sectores que rechazan las renovables, y no tanto para visibilizar que un sistema descentralizado y en manos de la gente, es quizás menos eficiente, pero sí más resiliente, y sobre todo más sostenible a nivel medioambiental.

La energía nuclear, un espejismo peligroso y contaminante

Tras el apagón, no han faltado los discursos propios de negacionistas, capitalizados por la derecha y extrema derecha del Estado, que vuelven a poner sobre la mesa la apuesta por la energía nuclear. Se presenta como la alternativa “estable” frente a la supuesta “intermitencia” de las renovables. Sin embargo, esta narrativa oculta aspectos fundamentales de la energía y el reciclaje de residuos.

La energía nuclear no es una fuente rápida ni flexible.

En caso de apagón, una central nuclear puede tardar entre 6 y 12 horas en recuperar su capacidad de producción significativa en las zonas afectadas. Este retraso se debe a los largos procesos de arranque y a las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes. Por no hablar, de que supone el fomento y validación de un modelo especulativo y que genera una cantidad ingente de residuos radiactivos para los que no existe un plan de gestión a largo plazo. Que no se nos olvide que los residuos nucleares duran 10.000 años. Para poder hacernos una idea temporal, hace 10.000 años la humanidad estaba experimentando la transición de un estilo de vida nómada de cazadores-recolectores a uno más sedentario y agrícola. Esta es la herencia que le dejamos a las generaciones del futuro: 10.000 años de gestión de residuos altamente peligrosos.

Además, no podemos olvidar los problemas estructurales de la nuclear:

- Representa una enorme inversión pública y privada que no se amortiza a corto plazo.

- Supone riesgos ambientales y sociales graves, como han demostrado los accidentes de Chernóbil y Fukushima entre otros.

¿Cómo actuan la fotovoltaica, eólica, hidroeléctica y el gas?

Mientras tanto, las energías renovables como la fotovoltaica, la eólica y la hidroeléctrica permiten una integración rápida y segura en la red. En caso de un fallo, estas tecnologías pueden reactivarse casi de inmediato, ofreciendo una capacidad de respuesta que la nuclear, simplemente, no puede igualar. Durante el apagón, principalmente la hidroeléctrica apoyada por los ciclos combinados de gas, fueron las dos tecnologías que se reactivaron primero, y generaron la inercia que la red necesitaba para obtener estabilidad. Además, son perfectamente gestionables: abriendo compuertas en los saltos de agua o quemando más gas, se consigue más energía. Así de fácil.

La fotovoltaica, con la regulación actual, todavía no puede hacerlo, y así lo señaló Sánchez en la sesión de control al Gobierno vinculada al apagón: “la electrónica de potencia permite que las renovables tengan el mismo papel en la generación de inercia y en el mantenimiento de la tensión que el resto de las energías síncronas”. Efectivamente, inversores pueden generar y mantener la tensión y frecuencia de la red eléctrica a través de la tecnología grid-forming. Por ahora no es obligatorio implementarlos en nuestro país, pero Sánchez señaló que la solar fotovoltaica “va a poder aportar mucho en cuanto la CNMC haga la regulación”. La capacidad de la fotovoltaica de reactivar el sistema es cuestión de tiempo.

El verdadero debate es ¿Quién controla la red eléctrica?

Más allá del ruido mediático, la pregunta que deberíamos hacernos es otra: ¿es posible hacer el sistema más resiliente?. Lo que nos lleva inevitablemente a la pregunta de ¿quién gestiona nuestro sistema eléctrico y bajo qué intereses?

Red Eléctrica Española fue una empresa pública hasta 1997, cuando el gobierno de José María Aznar inició su privatización parcial. Actualmente, aunque el Estado mantiene alrededor del 20% de las acciones a través de la SEPI, el 80% restante está en manos privadas, que siguen criterios de rentabilidad y optimización de beneficios, no de servicio público.

Esta privatización ha tenido consecuencias directas:

- Se prioriza la reducción de costes en mantenimiento e infraestructuras.

- No se realizan las inversiones necesarias para adaptar la red a un sistema energético más descentralizado y basado en renovables.

La gestión pública de la red permitiría reforzar infraestructuras, planificar de forma eficiente la integración de energías limpias y garantizar el acceso universal a la energía como un derecho fundamental, no como un bien de mercado. ¿Pero es público lo que está en manos del Estado o es público lo que está en manos de la gente?. Quizás lo más eficiente sería un sistema mixto, en el que consideremos la energía un bien público, gestionado por el Estado y un bien gestionado por la gente directamente.

Hacia un modelo en manos de la ciudadanía

Desde Ecooo lo tenemos claro, la energía debe estar en manos de la gente. La distribución de la producción eléctrica y renovable no es una utopía, es una necesidad urgente si queremos garantizar un futuro justo, sostenible y libre de crisis energéticas. El objetivo de generación 100% renovable es más fácil de alcanzar a través de la generación distribuida y la electrificación y reducción de la demanda.

Un modelo público de gestión no significa volver a los monopolios únicos estatales ineficaces, sino construir un sistema transparente y participativo, donde la ciudadanía pueda decidir sobre la producción, distribución y consumo energético. Reivindicamos un sistema basado en energías limpias y sostenibles, que respondan a las necesidades reales de las personas, no a la maximización de beneficios de grandes corporaciones. Reivindicamos el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas locales.

Mientras sigamos dejando que los intereses empresariales primen sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía, estaremos expuestos a más apagones, a una transición energética incompleta y a un modelo que deja atrás a los más vulnerables.